昭和の時代には数多くの流行語が生まれ、それらは一世を風靡しました。現代の私たちにとっては、これらの言葉はノスタルジックな響きを持ち、その時代の雰囲気を思い出させてくれます。今回は昭和の流行語に焦点を当て、その魅力と時代背景を探ってみましょう。

昭和の流行語の魅力

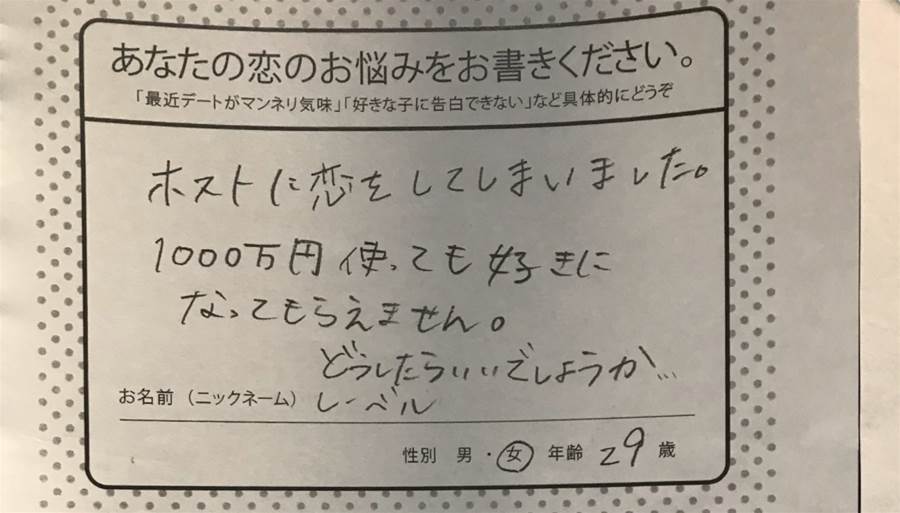

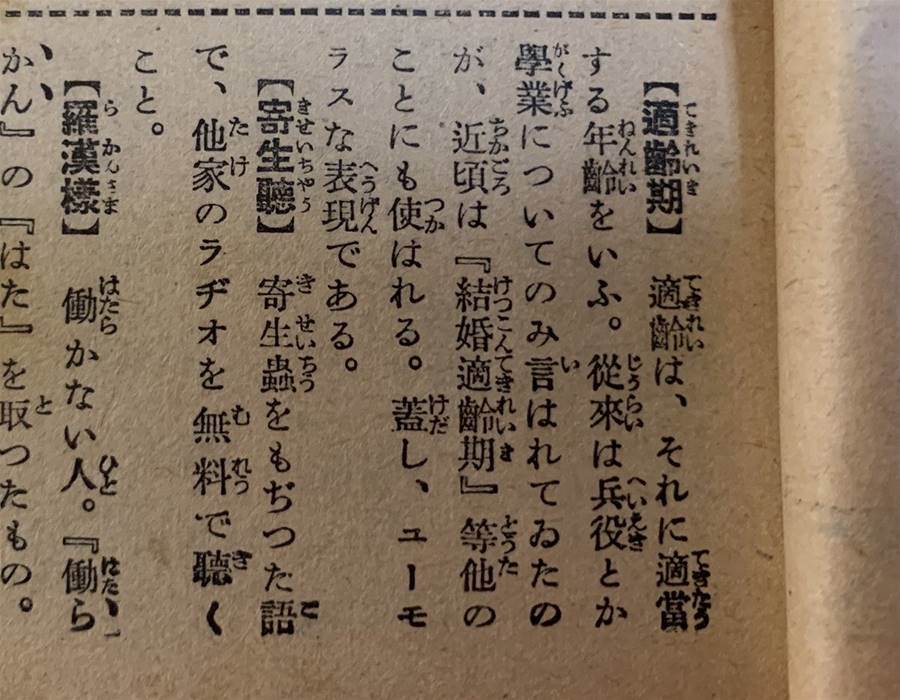

昭和の流行語には、その時代の社会背景や文化が色濃く反映されています。これらの言葉は、当時の人々の生活や価値観を象徴し、多くの人々に愛されました。例えば、「適齢期」や「寄生虫」といった言葉は、現代でも耳にすることがあるかもしれませんが、その意味や使われ方は昭和時代と少し異なります。

例えば、「適齢期」という言葉は、戦後のベビーブームに伴う人口増加や、結婚や家庭の重要性が高まった時期に登場しました。また、「寄生虫」や「働かない人」という言葉も、経済成長に伴う労働力の需要や、家族や社会に対する期待が高まったことを背景にしています。

昭和40年代の流行語

まずは昭和40年代の流行語から見てみましょう。この時代は戦後の高度経済成長期にあたり、多くの新しい文化や価値観が生まれました。その中でも特に印象的なのが、「びっくりしたなぁ、もう!」「大きいことはいいことだ」「おおモーレツ!」「アッと驚くタメゴロー」などのキャッチフレーズです。

例えば、「わんぱくでもいい、たくましく育ってほしい」は、丸大食品「丸大ロースハム」のCMのセリフで、非常にインパクトがありました。これは、多くの親が子どもたちに元気に育ってほしいと願う気持ちを代弁したものであり、当時の家庭の温かさを象徴しています。

また、「はっぱふみふみ」も有名なフレーズです。これは、パイロット万年筆のCMで大橋巨泉さんが即興で発した短歌から生まれました。「みじかびの、きゃぷりてとれば、すぎちょびれ、すぎかきすらの、はっぱふみふみ」という意味不明なセリフが一世を風靡しました。この奇妙さと面白さが、多くの人々の心に残ったのです。

昭和50〜60年代の流行語

次に、昭和50〜60年代に移りましょう。この時代は、テレビの普及に伴い、バラエティ番組やアニメが大きな影響力を持ち始めました。その結果、多くの流行語が生まれました。「おじゃま虫」「ちかれたびー」「たたりじゃあ」「なんちゃって」「オヨヨ」などがその例です。

特に、「赤信号、みんなで渡ればこわくない」は、漫才コンビ・ツービート(ビートたけし&ビートきよし)のギャグとして有名です。このフレーズは、集団で行動すれば怖くないという、当時の社会風刺を込めたもので、多くの共感を呼びました。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください

次のページ引用元:https://twitter.com/tokakudo/status/1814921271446282567?s=19,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]